研究方向

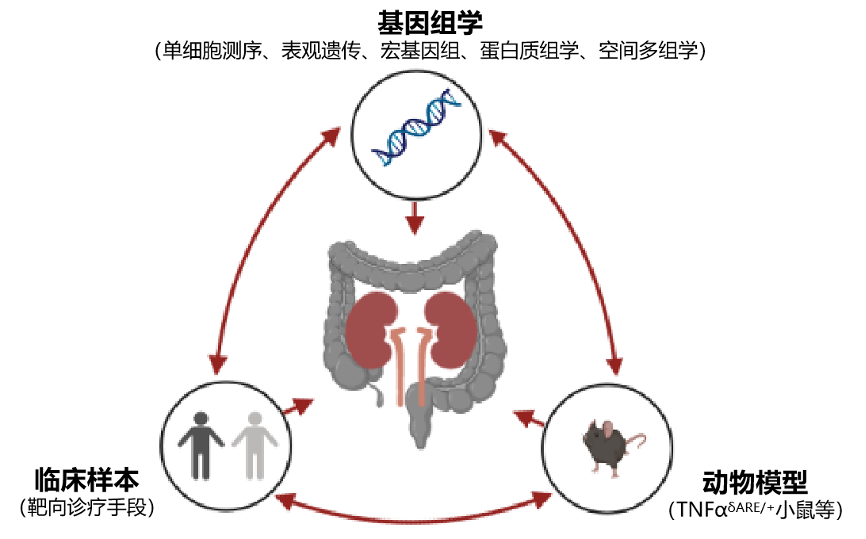

课题组围绕最常见的原发性肾小球肾炎IgA肾病的黏膜免疫异常机制,借助临床样本、基因组学、动物模型开展“临床需求→机制研究→应用转化”的闭环研究,旨在为IgA肾病开发靶向诊疗手段。

IgA肾病以IgA为主的免疫球蛋白在肾小球系膜区和/或毛细血管壁沉积为特征性病理表现和诊断依据,我国是IgA肾病的高发国,约占肾穿刺活检诊断肾小球疾病的40%。约 80%的IgAN患者在20-30岁青壮年时发病,病情多呈慢性进展,约1/3的患者在发病10年后进展到终末期肾病–尿毒症,最终只能依赖透析或肾移植维持生命。然而,IgAN自1968年首次报道以来,至今已有50余年,因其发病机制尚未得到明确阐明,IgAN的治疗尚无特异有效的治疗手段,主要以控制血压和使用肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制剂为基础的支持治疗为主,但是疗效相对有限;糖皮质激素治疗虽有显著疗效,但有超过10%以上的患者会发生严重不良反应,国际上对于激素使用依然存在争议,制约了其在临床中的应用。黏膜感染后发作性肉眼血尿是IgA肾病的典型临床特征,但是黏膜免疫致病机制仍是黑箱。我们的研究主要围绕以下三个方面展开:

(1)IgA肾病发病中致病细胞亚群的黏膜来源与功能研究

基于扁桃体、胃肠道黏膜活检组织、外周血等样本库,采用单细胞测序、空间转录组、表观遗传组等基因组学研究手段,筛选鉴定黏膜局部参与IgA肾病发病的关键细胞亚群和关键致病通路。基于研究线索借助基因工程技术开发靶向致病细胞或通路分子的生物制剂。

(2)微生物与黏膜组织细胞互作机制研究

基于同卵双胞胎、IgA肾病患者粪便、黏膜灌洗液等样本,采用宏基因组测序,筛选鉴定参与IgA肾病发病的关键致病菌。在深入研究致病菌与组织细胞互作机制的基础上,开发靶向特定致病菌的噬菌体疗法。

(3)IgAN机制研究和临床药物评价的疾病动物模型构建

鉴于IgA肾病缺乏公认可获的动物模型瓶颈,借助基因编辑手段开发应用于IgA肾病的小鼠以及大动物疾病模型,用于机制研究、临床前药物评价等关键环节。